本田技術研究所 小川厚さん×CEO樋口さん_成長し続ける組織:リーダーとしての姿勢_

皆さん、こんにちは! パナソニック コネクト、From the Inside編集部です。

パナソニック コネクトの取り組みを内側からレポートする本シリーズ。

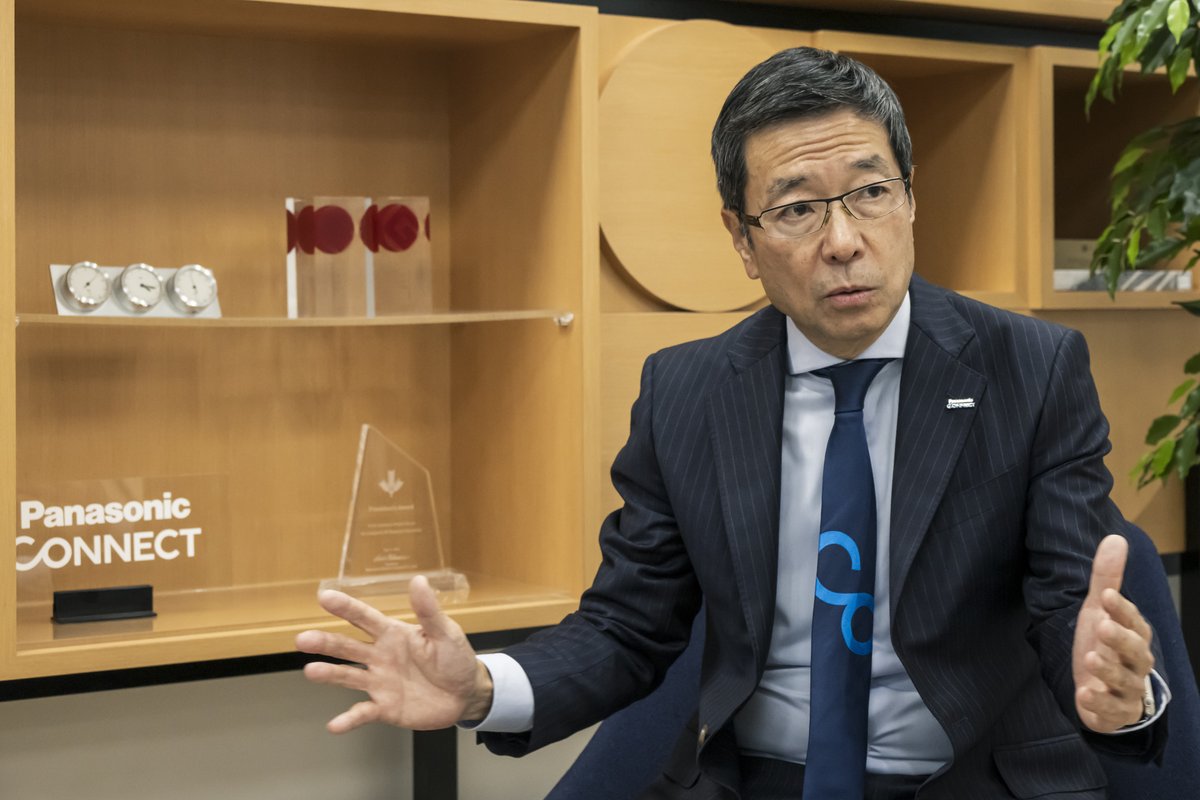

今回は、CEO樋口さんが社内向けに発信しているライブ配信番組「Ch. Yasu」に、株式会社本田技術研究所 先進技術研究所の所長、小川厚さんをゲストとしてお迎えした様子をお伝えします。

Hondaの研究開発を担う、株式会社本田技術研究所(以降、本田技術研究所)。

本田技術研究所の常務執行役員であり、先進技術研究所の所長を務められる小川さんは、1998年に本田技研工業株式会社に入社後、ホンダジェットやF1、量産車の空力開発など様々な研究開発に携わられてきました。

所長に就任後は、先進技術研究所の公式noteを立ち上げ、社内外のゲストとの対談やインタビュー記事を通して、「最先端の技術を生み出す現場で、技術者たちは何を考え、何を生みだそうとしているのか」を広く発信されています。

同じように、ライブ配信番組「Ch. Yasu」で社内外のゲストとの対談を行い、気づきや学びを社内外に発信している樋口さん。新しい視点や刺激を大事にするという共通項を持つお二人が、どのようなお話をするのか、要注目です!

信じて任せる文化

樋口さん:大学では工学部で航空宇宙工学を学ばれ、アメリカの大学院にも行かれたという小川さん。ご入社後もすぐにホンダジェットの開発に携わられていますが、ご自身がやりたかったお仕事ができた、というお気持ちでしたか?

小川さん:そうですね、すごく楽しんでいました。量産車だと、一つの車の開発に何百人という社員が関わっているのですが、ホンダジェットの空力開発は、一つの分野に2~3人しかいなかったんです。だから開発メンバーに加わった途端、「この分野については全部自分でやってね」という感じでした。完全に任せてもらえたという意味で、良い環境でしたね。

失敗したら上司が尻拭いをしてくれるのですが、別に怒られもしなかったです。でも、怒られなくて尻拭いされるって、ものすごく恥ずかしいことなんですよね。だからこそ頑張ろうと思いましたし、 きっとその先の成長も含めて信頼してくれて、任せて放っておいてくれたのだろうなと思います。

その経験が僕のベースになっているので、逆の立場になった今、自分も信じて任せるようにしています。当社では幅広い開発を行っているので、自分の専門でない分野などは特に部下に任せるほかないわけです。でも、ただ任せて待つのではなく、自分も勉強して彼らに追いついてやろう、ちょっとでも理解しよう、という気持ちは大事にしています。

そこで気を付けているのは、自分から直接情報を取りに行くこと。所長報告のような形だとフィルターが被ってしまって生の声ではない。

自ら評価会などにオブザーバーとして参加して、そのなかで評価委員長がどんな質問をして、それに対する回答はどんなものか、を直接見聞きすることで、世の中の最先端の技術においてボトルネックになっている箇所はなにか、などを知ることが出来るのです。

なので、信じて任せてはいますが、自分でもなんとか理解しようとする姿勢も両方大事にしていて、その両立で良いバランスが取れているのではないかなと思います。

樋口さん:信じて任せる文化、ですか。社員一人ひとりが考えて自律的に動く組織を目指して変革をしてきたという点では、当社も似ていますね。

社内で何か変化を起こすときは、フィロソフィーや文化も含めて、進む方向性についてのトーンセッティングを行い、皆に共有しますが、それを受け止めた社員一人ひとりが自分事化して理解し、そのうえで自律的に行動に移すことが、会社全体の生産性を上げることに繋がっていると考えています。

R&Dと事業の関係性

樋口さん:少し話は変わりますが、R&D(研究開発)部門というと、ビジネスの現場や事業部門と少し距離が出来てしまって、どのように稼いでいくか、といったビジネス意識が希薄になってくる傾向が、世間一般的にはあると思います。本田技術研究所さんではどうでしょうか。

小川さん:もちろんそういった点をきちんと考えることも必要なので、戦略企画室のような部門も技術研究所内にありますが、同時に、あまりビジネスを中心に研究を行っても新しいことは生まれないので、両者のバランスを重要視しています。

様々な視点を持てるよう、最低限、開発の上流側と下流側を経験できるようなジョブローテーションを定期的に行うなど、課題意識の下、様々な施策を打っていますね。

でも私の周りだと、けっこう自由に研究開発している人が多いです(笑)。

ハードとソフト両方における提供価値

樋口さん:そうなのですね(笑)。創業者であられる本田宗一郎さんの技術者魂を地でいっているような方が大勢いらっしゃるのだろうなと思います。

昨今のEVの流れについては社内でどういった声がありますか。昔からの技術者の方の中には抵抗がある方もいるのかな、と思いますが。

小川さん:確かにそのような社員もいるかもしれません。でも、大事なのはお客様に何を提供するか、といった価値ですよね。実は大半のお客様にとっては、その車が何を動力源に動いているかという点はあまり重要ではない。

車の付加価値について話すと、お客様のどこに響くか、というのはお客様自身も分かっていないことが多いのですよ。その車が世に出て初めてその付加価値に気づく、という感じです。

でも、やはり言えるのは、付加価値の一つはハードウェアだということ。個社における車の差別化優位性というのはなくなってきていますが、ハードが陳腐化しているか、技術が陳腐化しているかというと、そうではない。より乗り心地が良い、より静か、より燃費が良い、といったものに加えて、やっぱり究極、格好良くなくてはいけないと思うんです。

となると、電池の技術もそうだし、よりデザイン技術を向上すべきなど、やるべきことはたくさんある。

だからそこにしっかり焦点を当てて、そこに絞って勝っていくということをきちんと示して提供していかなければいけないと思っています。

樋口さん:昨今は「ソフトウェアデファインドビークル(SDV)」という言葉を目にする機会が増え、その文脈でソフトウェアがハードウェアを支配する、という考え方も出てきているそうですが、小川さんは「絶対に違うと確信している」と発信されていますよね。あくまで一体開発であることにこそ、意味があると。

小川さん:そうですね、まだまだハードウェアは陳腐化していないと、敢えて様々な場面で発言しています。ベースになるハードウェアが良いものでないと、いくらソフトウェアが良くても、良いモノは作れない、ということです。

人の命を預かり安全を担保しなければならないので、ハードもそうですが、ソフトでも、Hondaならではのもの、Hondaしかここまでは出来ない領域というものがあります。先ほどお話したハードウェアの例と同じように、ソフトウェアにおいても、提供価値をしっかりと見定めて、どこに資源を集中させていくべきか、という見極めが大事ですね。

アップデートし続ける組織であるための、リーダーの姿勢

樋口さん:常にアップデートし続ける組織であるためには、事業や領域の見極めは必要不可欠ですよね。例えば事業終息といった話になると、社内で反対意見も多く出ると思うのですが、そういった声に対して、リーダーとして心がけている姿勢はありますか。

小川さん:組織全体が本当に危険な状態になる前に、何をやる、やらない、といった決断をすることがトップの役割だと思っています。その時に、社員を納得させられるだけの数字やエビデンスをもって現場と話をすること。Face to faceでキーパーソンと会話したり、全員とは話せないので、オンサイトミーティングを実施したりと、同じことをブレずに言い続けることを大切にしています。

そして一番重要なのは、そこにHondaフィロソフィーとしての考え方が、きちんと一本の筋として通っていることですね。

樋口さんはいかがでしょうか。

樋口さん:そうですね、小川さんのお話に通じるものがあると思います。

全員の同意を得られないと何もしないというのは日本企業に見られがちな特徴で、一人でも反対していたらやめておこう、という傾向があると思いますが、10人中9人が反対して1人しか賛成していないけれど、その一人が正しいというケースもありますよね。世の中的に正しいことを、勇気をもって進めていくなかで、後から皆も分かってくれるだろうと信じて私も行動しています。

小川さんが目指すHondaの未来像

樋口さん:最後に二つ、小川さんにお聞きしたいと思います。まず一つ目、Hondaを今後どういった企業にしたいですか。

小川さん:存在を期待される企業であり続けたいですね。

Hondaのフィロソフィーの一つに「人間尊重」という考え方があるのですが、社会を良くしてその結果人が良くなる、ではなくて、やっぱり人の役に立って、それによって結果として社会も良くなれば良いという考え方を会社全体で持っているので、だからこそ世の中から存在を期待してもらえているのだと思っています。

社員一人ひとりが、どうしたら人の役に立つかということを常に考えて実行していけば、組織として生き残っていけると思いますので、自由な発想で人の役に立つ、ということを一貫して実施していきたいです。

20代、30代の技術者に向けて

樋口さん:ありがとうございます。ではこちらが本当に最後の質問です。

当社にもR&D部門を始めとして未来ある技術者がたくさんいます。20代、30代の技術者へのメッセージをお願いできますか。

小川さん:そうですね、世界って思っているほど遠くない、ということを伝えたいですね。社内でよく言っているのが、「ある技術の分野においてHondaで一番だったら、その時点で世界の五本の指に入っているのだから、まずは社内で一番を目指しなさい」ということです。そしてそのためには、なぜなぜを繰り返して、誰も思いついたことのない疑問や課題にぶつかることが大事。そんな疑問や課題にぶつかった時、おそらくその人はその技術の事を誰よりも良く分かっているはずなんです。

ありきたりな言葉になってしまいますが、やはりしっかり本質を深堀しましょう、というのがメッセージですね。現象をしっかり理解して、なぜなぜを繰り返して、まずは社内で一番になって、世界をリードしていただければ、と思います。

成長し続ける組織のリーダー同士であるお二人。事業領域は異なりますが、リーダーである自らも学び、成長し続けようとする姿勢や、社内改革を進めるなかでの揺るがない信念など、共通するものが多くありました。人の役に立つものが、結果として社会も良くしていく、という小川さんのメッセージは、パナソニック コネクトのパーパス「現場から 社会を動かし 未来へつなぐ」にも通じるものがありますね!

今回のCh.Yasuの放送後、「『世界は思うほど遠くない』という小川さんのメッセージに勇気をいただいた」「『まずは社内で一番を目指す』という格言が心に響いた」という社内の声がたくさん上がっていて、多くのCONNECTer(パナソニック コネクト社員)が影響を受けているのが分かります。

社外との相互作用で成長していくパナソニック コネクト。From the Inside編集部はこれからも、その姿を発信して参ります!

本田技術研究所さんのnoteでも、お二人の対談が掲載されています。

「企業が大切にすべきもの」をテーマに、企業のアイデンティティーやリーダーの視点についてなど、より深くお二人の想いを知ることが出来るお話が紹介されておりますので、ぜひご覧ください。

小川さんゲスト回のCh.Yasuアーカイブ動画はこちら

そのほかCh. Yasuのアーカイブ動画はこちら

CEO樋口さんが社内向けに発信しているライブ配信番組「Ch. Yasu」。

ゲストの方から許諾いただいた回のみ、YouTubeでお届けしています。